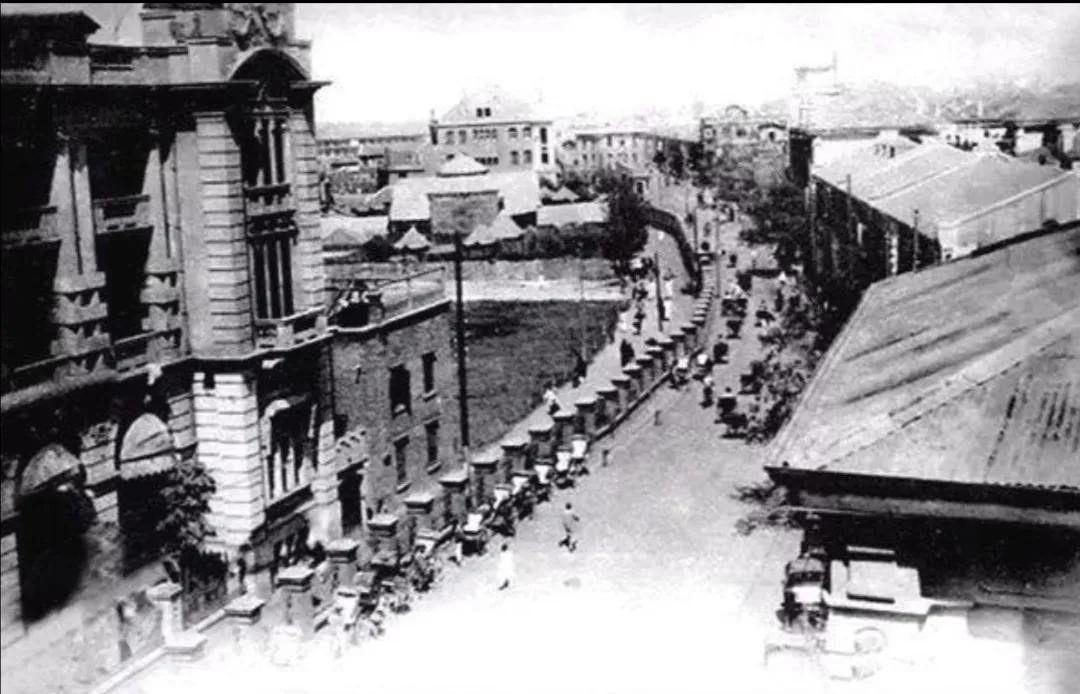

民国期间的大诈骗案,首领居然是个女文盲!

日期:2023年5月30日

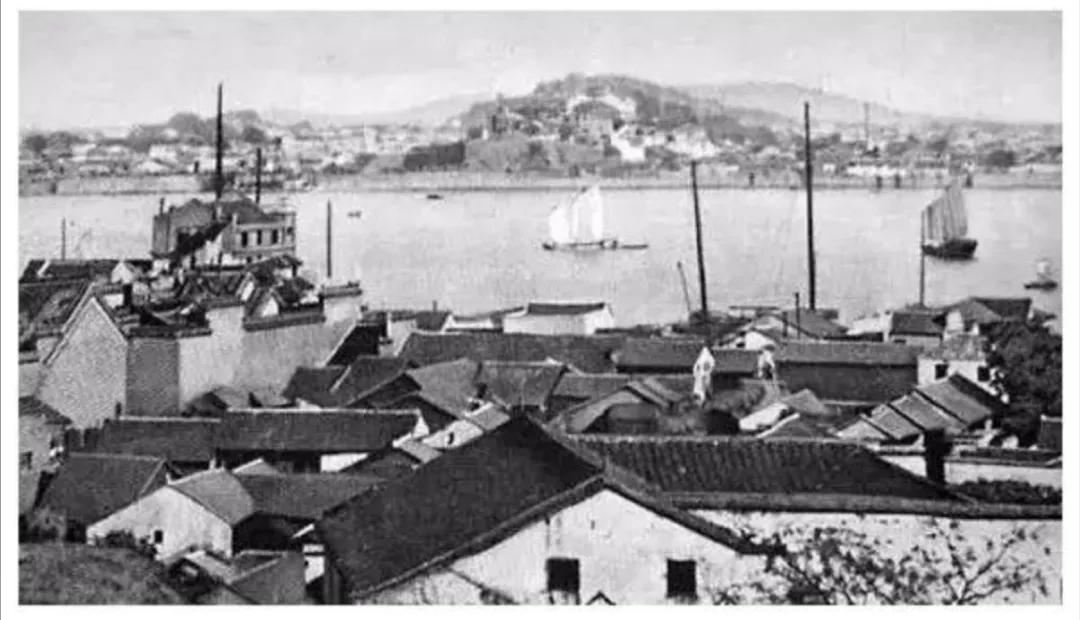

1946年7月间,武汉发生了一起“张五婆大骗案”,诈骗金额达13亿元之巨,受骗人数直接间接达数千人之多,不仅轰动武汉三镇,而且传遍当时的全国各地。诈骗案的主犯张五婆,是一个没有职业,没有资产,没有文化,没有权势,而又年过50的老太婆。

张五婆

张五婆夫家姓张,娘家姓冯,户口上名为张冯氏,湖北黄陂人,住在汉正街祥和里7号。其夫张中健,是黄陂张家大湾人氏,原在汉口开设裕德衣庄,歇业已8年,家道衰落,不得已在利济路摆“测字推卦”摊骗人取财维生。

张五婆,矮小的身材,小脚,梳妆打扮得干净利落。她平日走东家串西家,为张家办喜事,为李家办丧事,“热心快肠”;这家接媳妇,那家生小孩,她周情答礼,也面面俱到,成为街道里巷之间的一个兜得转、吃得开的人物。其实此妇是心机深密,老练圆滑。

抗日战争胜利以后,张五婆也带着日伪时期的社会习性,与当时胜利复员的社会环境一拍即合,就成了一个不用广告的骗子手。

张五婆大骗案不是她一个人干的,她有着一批的同伙,逐步形成个诈骗集团。张五婆的一个重要同伙名叫王翼飞,当时32岁,湖北汉阳五岭岗人,沦陷时期曾当过日伪军的少校副官。其妻王赵氏,山东人,口齿明快,擅长交际。

抗战胜利,王翼飞从伪军出来以后,穷得是一穷二白。后来,夫妻二人靠邀会、标会、代人存放款、诈骗起家,购置汉正街凌云里房屋,室内陈设华丽。王翼飞身着西装革履,出门乘坐自备新人力包车,举止极为阔绰,曾以一部分存款投入大中企业公司,担任该公司协理。

诈骗

1945年底,经邻居朱王氏介绍,王翼飞和张五婆相识,由于双方都是邀会、存放款的老手,语言投机,互相结纳,互为会首。

王翼飞的气派非凡,又有一个大中企业公司协理的职衔,王妻赵氏又打扮得花枝招展,能说会道,有着更大的号召力。王与张五婆合谋后,王要利用张五婆的社会力量,张要利用王在外面的交际场面,自然一拍即合,形成一个诈骗集团。

张五婆大骗案中,还有一个得力的“干将”,是个吃斋的女人,名叫刘汉斌,人称“刘师兄”(也有称为“二师兄”),��住在汉正街光裕里。这个名义上的斋姑,却颈带金项链,手带金镯子,招摇过市。

刘汉斌在外面交际很广,经常有一些身穿国民党军官服的人跟随着她。刘原来是从“邀会”、“标会”中与张五婆结识,后来为张五婆代收会钱、存款,从中取利。她在外面收存款利息1分到1分半,存入张五婆处,则提高为2分到3分。刘还请了一个管账人为她记账。

张五婆的党羽,还有“十姊妹”,其中有汪大姐、韩二姐、陈三姐、杨四姐、柯五姐、刘六姐、俞七姐、孙八姐、黄九姐、吴十姐。她们多是中年妇女,在标会上与张五婆结识。

张五婆对她们装出一副十分关怀的样子,她们家中有事,张五婆不仅为她们出主意,还亲自动手给她们帮忙。特别是她们家中有急需用钱的时候,张五婆出面代办邀会,或是将其他的会款,暂时挪借。于是她们结拜为十姊妹,同时拜张五婆为“干妈”,成为张五婆“邀会”“标会”诈骗的心腹爪牙。

“邀会”、“标会”,是旧社会武汉民间自发的一种借贷、存钱方式。刚开始时是带有互助的性质,标利很低。但是到了抗日战争胜利以后,由于国民党的官吏劫收分赃,贪污横行,压迫人民,扩军内战,造成恶性通货膨胀,货币不断贬值,物价一日数涨,有钱的商人乘机兴风作浪,囤积居奇,巧取牟利。而劳动人民日夜辛苦,换来的几张纸币,未过几天,就变得不值钱,难于买进生活必需品。社会上人情冷漠,劳苦人民有了困难,借贷无门,人们不能不寻求其他途径,以应付这种局面。于是,“邀会”、“标会”方式,就更加广泛盛行于全市的街道里巷之中。

��“邀会”、“标会”参加的人多数是妇女,一般是利用省吃俭用节省下来的钱,或是暂时可以不用的钱,存一个会,一方面可以准备急时需要用,一方面可以获取一定利息。由于货币不断贬值,物价不断上涨,来会的人越来越多,“标会”所标的利息越来越高,这就逐渐的变成了一种高利贷形式。由于这种高利贷的引诱,“标会”的人更多,会钱金额就更大。

在当时物价飞涨的情况下,“标会”、“邀会”是诈骗,其实更大的诈骗是纸币大量发行。“邀会”与“标会”的骗局,不过是小巫见大巫而已。

张五婆的诈骗活动,是从“邀会”、“标会”开始的。“邀会”“标会”主要是会首有信誉,不至“塌会”。张五婆在开始“邀会”时,这一点是做得比较好的,“标会”、收钱、付钱,都清清楚楚。她本人“邀会”可以不付利息,来会的人也多有甜头,有了信誉,就进行邀第二个会、第三个会,有时她也参加别人邀的会,照例出标付利息。这样,结识的人就不断增多。收“十姊妹”为干女以后,“十姊妹”又分途串连“邀会”、“标会”,以一串十,以十串百,以百串千。一个月30天,几乎天天标会,有时天要标几个会。

张五婆与刘汉斌、王翼飞夫妇结识以后,三个“山头”的邀会、标会的队伍,汇合在一起,人数膨胀到数千人,钱数达到亿元以上。他们又变换了一个方式为存款、放款,许以大1分、大2分以至大3分的高利。刘汉斌在外面收存款,给利息1分到1分半,转手存到张五婆处,则提高为2分到3分,从中取利。而张五婆与王翼飞夫妇,则是互有往来,只是凭口对账,没有手续。

张五婆许以高利收到的会钱、存款,并没有投资经营工商业,没有把死钱变为活钱,而是用来购买一些黄金首饰,并于1946��年1月至5月先后在黄陂县张家大湾购置六处田产,4月间在汉口汉正街购置祥和里房屋。

追债

张五婆、王翼飞等一伙所收会钱、存款,时深日久,负利过巨,到1946年7月,本利总数达到13亿元,来源不继,难以弥补,诈术渐穷。平日从中食利而供她们驱使者,如云龙、罗端甫(刘汉斌的管账人)、陆四元、陈复璋、喻延章、汪傅氏、常金万等人,怕越陷越深,受到牵累。而存款者如许胡氏、冯傅氏、黄刘氏、吴马氏等,因受到她们经手参加会和存款人之催促,纷纷向张五婆追索债款。

起初,王翼飞夫妇还出面周旋,说“钱有着落,大家不要着急”,力图挽回局面,继续掩盖行骗。一直拖到7月下旬,骗子们再也无力再拖了,就在这无可奈何的时候,张五婆诿称有12亿元和一些金银首饰银元等存放王翼飞之手。

放款人追到王翼飞家中追寻下落,而王不但否认张五婆有钱存放他处,反说他有2亿元存在张五婆处,他本人只负外债8000余万元。事实既经揭开,债权人亦齐集对付。

8月18日,债权人汪云龙、罗端甫、陆四元、陈复璋、喻延章、汪傅氏、常金万、许胡氏、冯傅氏、黄刘氏、吴马氏等共百余人,将张五婆、王翼飞、王赵氏和王家的车夫梁家茂抓住扭送武汉警备司令部军法处。押经繁华市区,像游行队伍一样,王翼飞胸前挂有一个牌子,上书“大骗犯王翼飞”,前面有几个人沿途高呼:“请看十三亿元大骗案主犯王翼飞!”有四个强壮有力的人挟挽着王翼飞前��进,后面跟着男男女女的债权人100余人。有些老太婆走不动,坐着人力车跟随,计有27辆人力车。

队伍所经之处许多人围着观看,交通为之阻塞。还有些人跑上前去,朝着王翼长面部吐口水。有的人揪住王赵氏的头发,叫骂不止。

庭审

张五婆、王翼飞等当被武汉警备司令部军法处收押。虽然许多债权人表示对法院不信任,要求由军法审判。但警备司令部军法处认为,此案属于刑事诈骗案件,而且还附带民事债务关系,应由地方法院审判,遂将人犯一并解送汉口地方法院审理。

汉口地方法院检察官水范九承办此案,经数次侦讯,于8月24日认定张五婆、王翼飞、王赵氏共同犯诈骗罪,提起公诉。

债权人在抓住张五婆、王翼飞、王赵氏那天,往光裕里抓刘汉斌,遇有两个军人上前将刘汉斌带走。过了几天,债权人发觉刘汉斌在街上走,又是那两个军人随行,于是上前盘问。那两个军人见形势不对,仓皇溜走,群众遂将刘汉斌扭送法院,予以收押候讯。

在张五婆、王翼飞、刘汉斌处直接标会和存款的债权人,既是受骗者又是骗人者。在她们每个户头下面又有许许多多的枝节债权人。这些债权人,见会款没有着落,自然不肯甘心放手,于是集合起来到法院告状,到武汉行辕、警备令司部、市参议会、市政府请愿,要求迅速追出债款,偿还债务。

张五婆的干女十姊妹之一的孙八姐,其夫是驳船工人,因受她名下债权人追逼债款,几天没有吃饭,8月24日在汉口法院检察官提起公诉的法庭上大吵大闹,昏倒在地,经灌水10分钟才苏醒过来。

就在这天,检察官水范九退庭,受到债权人的包围,法警被殴打。院长刘泽民出来,晓谕债权人进行登记,将材料汇送法院听候处理。但债权人仍滋闹不休,法院拘捕了骚扰闹事者3人。其余的人有的跑到警备司令部军法处长面前下跪不起,要求将此案提交军法审判。有的人表示对司法机关不信任,要求将张五婆、王翼飞等交给债权人处理。

8月28日,汉口法院刑庭庭长陈振纲偕同书记官胡必勘,带领法警6名及部分债权代表到祥和里张五婆的住宅和凌云里王翼飞家中,进行了搜查。

8月30日上午,汉口法院刑庭开庭公审。法庭内外,挤满债权人、律师、新闻记者和观众。刑庭庭长陈振纲担任审判长,签提主犯张冯氏(张五婆)、王翼飞、王赵氏到庭。当庭上讯问在祥和里和凌云里搜査出来的物件,张冯氏、王翼飞供认为己物后,庭前秩序大乱,变成“法庭无法”。庭上只有宣布,将张五婆、王翼飞、王赵氏收监,停止审讯。

9月1日、2日、3日,法院都开庭审讯,每次最后都是以揪打王翼飞夫妇、秩序大乱而告终。陈振纲庭长事后对记者说:“这件案子真是伤脑筋。”

9月12日,法院对大骗案公开宣判。陈振纲宣读判决书主文:“王翼飞、王赵氏、张冯氏,共同以犯诈欺为常业,各处有期徒刑七年,禠夺公权七年。王翼飞、王赵氏侵占部分无罪,梁家茂无罪。”“关于债务部分应付假执行。”并谕各犯,如不服本判决可于10日内提出上诉。

此案民事部分的执行,一直拖延至1947年4月,汉口地院执行庭传告债权人代表及辩护律师胡经明、全斌、朱公善、肖逢时等到庭说明,即日在法院对张冯氏、王翼飞之动产、不动产进行公开拍卖以偿还债务。

关于刘汉斌问题,刑庭陈振纲曾在法庭上宣称:“刘汉斌蓄谋诈骗有据,应请检察官调查,提起公诉。”

在那之后,也没有见到检察官的上诉书,也未见到刑庭判决书。究竟是否是刘汉斌有门路买通了法院法官,已然没有了下文。总之国民党时期的法律多如牛毛,但终归“钱能通神”。所谓喧嚣一时的张五婆大骗案,也就不了了之。